アブラハム・アブラフィア(預言カバラ) [中世ユダヤ&キリスト教]

その後、スペインに戻り、バルセロナでメシアとしての自覚を持ち、また、「形成の書(セフィール・イエツラー)」の研究をしました。

そして、無謀にも、反ユダヤ主義だった教皇と話をしようと企てて、拘束されたようです。

その後は、迫害から逃れて、シシリアなどに滞在し、そこで「永遠の生の書」、「知性の光」、「美の言葉」、「組み合わせの書」などの書を著しました。

また、預言を受けるために、神の名の瞑想を重視したため、「主の御名のカバラ」とも表現しました。

「セフィロートの道」がラビ的だとしたら、アブラフィアは「名の道」で、預言者的です。

もちろん、「魔術」というのは、神の領域に対して働きかける「テウルギア」としての「魔術」です。

彼はメシアを、アリストテレスの言う「能動的知性」と同一視しました。

ちなみに、イスラム哲学者のイブン・スィーナーが、第10知性体を「能動的知性」とし、預言と結びつけたことと似ています。

それは文字の瞑想と通した純粋な思考の神秘体験によって到達できる境地であり、彼はそこに人間の救済の可能性を見出したのです。

彼が瞑想の対象とした文字は、セフィロートより上位の存在、「エン・ソフ」の次元に関わる存在と考えていたようです。

これは「ツェルフ(文字置換法)」と呼ばれるもので、彼はそれを、「ホクマス・ハ=ウェルーフ(結合の知恵)」とも表現しました。

人間は、文字を操るのではなく、文字を受け入れる存在になります。

それによって、置換の作業は瞑想となり、無意識的・直観的に行われるようになります。

また、22のアルファベットを、それぞれ肉体の各部位に配置して念じることも行われました。

これらの方法は、大きく2つ段階の門、「天の門」と「聖者の門(内なる門)」に分けられます。

<天の門:文字置換法>

ヘブライ語のアルファベットは、子音のみで、22文字ありますが、ローマ数字がラテン文字を使う(I=1、V=5、X=10…)のと同じで、各文字は数字としても使用されます。

そのため、文字や単語は数値として計算できます。

同じ数値をもった単語同士は、高い次元から見れば同じ意味であって、それぞれを暗示し合うと考えます。

また、一組の語群に対して、自由連想によって観念を観察する「ディルルグ(跳飛)」を行ないます。

<聖者の門:神名発声法>

英語のアルファベット表記では「YHVH」です。

古来、ユダヤ語の文字では母音が表記されないので、正確な表現は不明ですが、一般に、「ヤーヴェ」とか「エホヴァ」と言われています。

4文字に他の文字を組み合わせることもあります。

また、特定の母音に対して特定の頭の動かし方があり、文字に対応する身体の部分を振動させます。

例えば、まず、「Y」に「aah」を付けて唱えます。

次に「H」に、次に「V」に、「H」に「aah」を付けて唱えます。

その次には「ooh」と付けて唱えます。

そして…といった具合です。

「o」、「i」を付ける時は、頭を上下に動かします。

「u」の時は、頭を前後に動かします。

「a」、「e」の時は、頭を左右に動かします。

各部位への集中・振動は、頭から心臓…基底部まで体の中心軸に沿って降ろしていきます。

例えば、まず、頭では、「Y」では頭頂を、「H」では顔の中央を、「V」では後頭部を振動させます。

同様に、心臓では、「Y」では心臓の上、「H」では心臓の中心、「V」では心臓の裏側…といった具合です。

例えば、「Y」+母音に、アルファベットの最初の「A」を付けて、「Aooh Yooh」から順に…といった具体です。

この時、天使が現れて作業を助けてくれるヴィジョンを見ることも多いようです。

エン・ソフと生命の樹(神智学的カバラ) [中世ユダヤ&キリスト教]

セフィロートの探求は、聖書や律法の隠された奥義の探求であり、創造の探求であり、神智学であり、宇宙の原型論です。

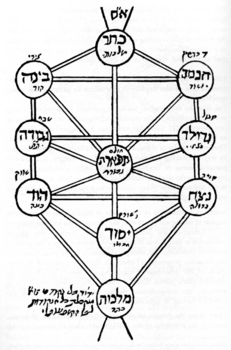

「生命の樹」が今日に近い図として描かれているは、14Cまでは遡れます。

それゆえ、「生命の樹」は、神の世界の均衡を取り戻すためのマップにもなりました。

<エン・ソフ>

これは、人格神による「無からの創造」というユダヤ・キリスト教の正当の思想とは異なる、神秘主義の思想です。

これは、人間が認識することができない次元とされます。

そして、「アダム・カドモン(原人間)」と、10のセフィロートが順に流出します。

<セフィロートと生命の樹>

中世においては、「光明の書」では、それが神の動的な諸力、階層化された光の流れになり、「光輝の書」では対立と均衡をもって展開するものとなりました

そして、14C頃までに、スペインで現在のような「生命の樹」の形で表現されるようになりました。

象徴としては、「知恵の樹」は合理的な知恵、「生命の樹」は霊的・直観的な知恵を表現します。

そのため、「生命の樹」を探求することは、神秘主義としては当然のことであるものの、異端視される危険性も伴います。

2 ホクマー(知恵)

3 ビナー(知性)

( ダート(理性))

=======================

4 ヘセド(慈愛・恩寵)、ケデュラー(偉大)

5 ゲブラー(権力)、ディン(判断・厳格)

6 ティフェレト(美)、ラハミーム(慈悲)

7 ネツァハ(持続・永遠・勝利・忍耐)

8 ホド(威厳・栄光)

9 イエソド(基礎)

10 マルクト(王国)、シェキナー(光輝・住居・臨在)

「アイン(無)」と表現されることもあり、いまだ、「エン・ソフ」と変わらないような存在です。

第2の「ホクマー」は、テトラグラマトン(神の4文字YHVH)の第1字「ヨッド」でもあります。

第3の「ビナー」は、テトラグラマトンの第2字「ヘー」でもあります。

最初の女性原理であり、「上位のシェキナー」とも言われ、これより下位のセフィロート、そして万物の「母親」であり、「メシア」です。

また、「宮殿」、「安息日」とも表現されます。

これは、第2と第3のセフィロートの統合・調和の位置になります。

「ダート」は13C頃に説かれ始め、その位置は諸説がありましたが、16Cには現在の位置に落ち着きました。

第4から第9のセフィロートの名称は、歴代誌上の聖句、「主よ、あなたは偉大で、厳しく、美しく、不滅であり、そして栄光に満ちています。天と地にある万物はあなたのものです」に由来します。

第5の「ディン」は、創造の第2日目の神の裁きに対応し、後述するように、悪の起源となります。

第6の「ティフェレト」は、テトラグラマトンの第3字「ヴァヴ」であり、また、「神の霊が水の上を漂っていた」という表現の「神の霊」とされます。

また、後述するように、神の男根でもあります。

神の「妻」、「娘」、あるいは、「大地」と表現されることもあります。

また、テトラグラマトンの第4字「へー」でもあります。

また、それぞれがヘブライ語のアルファベットとも対応しています。

具体的には、下記の通りです。

2 ホクマー :脳髄(父の顔):ベト

3 ビナー :心臓(母の顔):ギメル

4 ヘセド :右腕 :ダレト

5 ゲブラー :左腕 :ヘー

6 ティフェレト:胴体 :ヴァヴ

7 ネツァハ :右足 :ザイン

8 ホド :左足 :ケト

9 イエソド :性器 :テト

10 マルクト :身体の完成 :ヨッド

<4つの世界、3つの魂>

「アツィルト(流出)界」、「ベリアー(創造)界」、「イェッツラー(形成)界」、そして、「アッシャー(活動・製作)界」の4世界です。

「ベリアー」はメルカーバー神秘主義の玉座世界であり、大天使のいる世界、

「イェッツラー」はメタトロン率いる天使達の世界、エデンの園の世界。

そして、「アッシャー」は、悪の発生とともに、物質の世界、邪悪な殻の世界になった世界です。

これには諸説がありますが、例えば、次の通りです。

2 ベリアー :第4-第6のセフィロート or 第2-第3セフィロート

3 イェッツラー:第7-第9のセフィロート or 第4-第9のセフィロート

4 アッシャー :第10のセフィラ

3霊魂説は、プラトンの魂の3分説に似ています。

対応には諸説がありますが、例えば、以下の通りです。

2 ルーアハ :ベリアー界 :ティフェレト or ヘセドからイェソドまで

3 ネフェシュ:イェツィラー界:マルクト

<対立と均衡、破壊と堕落>

対立する2原理は、生命の樹の左右の柱として、均衡は中央の柱として表現されています。

対立と均衡は、「父/母」と「子」とも表現されます。

左の柱 :力・峻厳:女性:受動:動的

ですが、均衡(子)の原理を複数設定している点はカバラに特徴的です。

まず、「アダム・カドモン」が上位の3つのセフィロートを生み出した後、下位のセフィロートが生み出されます。

しかし、第5セフィラ「ゲブラー(厳格)」が第4セフィラ「ヘセド(慈悲)」を拒否して均衡を崩すことで、「ベリアー界」、「イェッツラー界」のセフィロートである光の「容器」が破壊されます。

「アツィルト界」から流出した光が強烈すぎたために、壊れたなどと説かれます。

これが「悪」の発生とされます。

最下位の女性の神格が堕落する、女性の神格がカップルを壊すことで堕落する、という点はグノーシス主義に見られます。

「生命の樹」の通常の聖なるセフィロートの裏側に、「悪の樹」のクリフォト(「セフィラ」に対応する単数は「クリファ」)があるという教説です。

これらは、セフィロートが均衡を崩した状態を表現しています。

この原罪は、「生命の樹」(イエソド)と「知恵の樹」(マルクト=シェキナー)の分離、「知恵の樹」のみを崇拝することであるとも説かれます。

「形成の書(セフィール・イエツラー)」以来、22のアルファベットが21番目から32番目までの「径(パス)」とされてきましたが、これらはセフィロートの間をつなぐ「小径(パスウェイ)」とは別のものでした。

ですが、16C頃までに「小径」が22のアルファベットに対応させられました。

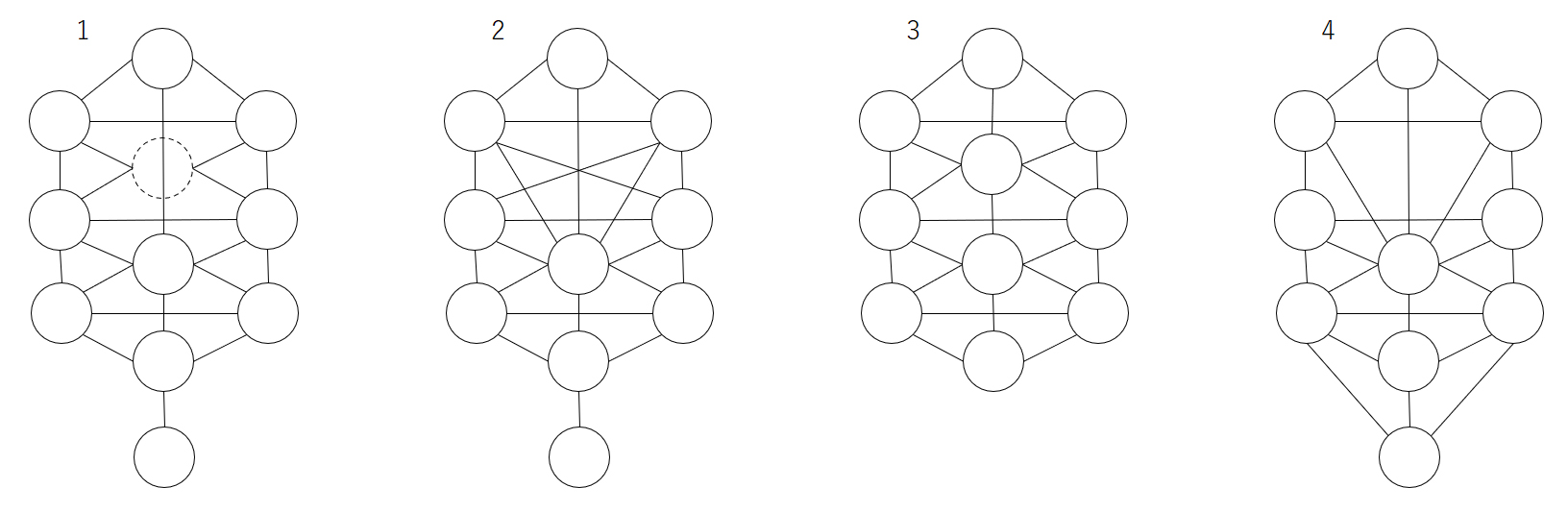

「小径」の結び方には様々なパタンがありました。

図の1が多数派、2はイサク・ルーリア、3はエリヤフ・ベン・シュロモです。

ちなみに、17Cに以降の4はクリスチャン・カバラの説で、アタナシウス・キルヒャーに由来します。

キルヒャーは「小径」の上から下への順と、アルファベットの順を対応させましたが、ユダヤのカバリストはこの対応はさせていません。

ただ、ごくごく大まかな対応を見て取ることは不可能ではありませんが。

それより重視されたのは、アルファベットの母字を3つの水平線に、重複字を7つの垂直線に、単純字を12の斜線を対応させていることです。

ですから、カバラの神智学・宇宙論には、新プラトン主義やグノーシス主義、カタリ派の影響のさらにその背景である、占星学的宇宙像(カルデアン・マギの宇宙像)やズルワン主義(ミトラ教神智学)からの影響を推測することができます。

そのため、対応関係について書いてみます。

そうすると、次のセフィロートの原点である「ケテル」が、「子なるミトラ」に対応することになるのでしょう。

もちろん、より直接的にはミトラは大天使メタトロンに対応します。

第1のセフィラは宇宙卵、第2のセフィラは恒星天、第3から第9のセフィロートは、7惑星天、第10のセフィラは地上に対応します。

つまり、22の道を、12宮+7惑星+3元素(空気は媒体と考えて省く、もしくは、土はマルクトなので省く)と対応付けました。

*セフィロートと「生命の樹」の瞑想に関しては、姉妹サイトの「カバラの生命の樹の観想」をご参照ください。

イユーン、ゾーハル、テムナー(スペインのカバラ) [中世ユダヤ&キリスト教]

<イユーン(思索の書)とミドト>

トレドのイユーン派が代表的存在で、「セフェル・ハ=イユーン(思索の書)」、「セフェル・ハ=イフード(結合の書)」などを著しました。

「ミトド」は、隠れた栄光から生じる神の様態・力です。

まず、「原初のエーテル」が存在し、13の「ミトド」のカップルが生まれます。

<ゾーハル(光輝の書)とシモン・ベン・ヨハイ>

「ゾーハル」は、「聖書」、「タルムード」に継ぐユダヤ教の聖典であり、カバラ最高の聖典となりました。

ただし、「ゾーハル」が初めて出版されたのは、北イタリアで、1558-60年にかけてです。

全体は20章ほどの断章からなり、決して体系的な書ではなく、説教的な形式のものです。

しかし、その内容は、当時までに発展した様々なカバラ思想が集約されています。

レオンは、グノーシス派のトードロス・アブラフィアのサークルに近かった人物で、マイモニデスを学んだ後、プロティノスの影響を経て、カバラの研究に至ります。

「ゾーハル」では、セフィロートを光の流れとして描き、今日に近い形で「生命の樹」が語られます。

ちなみに、一般に「ティファレット(美)」とされる第6のセフィラを、ほとんどの場合、「ラハミーム(慈悲)」と呼んでいます。

これは、カタリ派やグノーシス主義の影響でしょう。

「原罪」は、蛇がエヴァを誘惑して結合したことに由来し、これによって「マルクト」が汚されたとします。

「ゾーハル」における輪廻は、他のカバリストとは違って、人への輪廻に限られ、子を産まなかったゆえに再度、人間へと転生するということが説かれます。

そして、「シャアレイ・オラー(光の門)」を著して、聖書のモチーフを元に、セフィロートの象徴を解説しつつ、それを発展させました。

<グノーシス主義系グループと悪の問題>

彼らは、悪の問題を中心テーマとしたカバラ思想を展開しました。

<テムナー(形象の書)と世界周期論>

この書には、世界周期論をセフィロートや律法(トーラー)と結びつけた興味深い思想が見られます。

1つの世界は誕生後6000年経つとメシアが現れ、7000年で終末を向かえ、それが7回繰り返して、最終的な終末を迎えると考えました。

そして、最後の終末には、世界は第3セフィラ「ビナー」に戻ると考えました。

「テムナー」以前に、カバラには、現在の律法は「知恵の樹」が支配する時代の「創造の律法」であるのに対して、終末には、「生命の樹」に対応する「流出の律法」がもたらされるという考えがありました。

「テムナー」では、現在の周期の律法は厳格な裁きに対応しますが、次の周期はユートピアの周期となり、律法の見えない文字が浮かび上がって、禁止命令のないものになるとします。

コルドヴェロとルーリア(パレスチナのカバラ) [中世ユダヤ&キリスト教]

モーゼス・コルドヴェロとイサク・ルーリアです。

<モーゼス・コルドヴェロ>

また、「神の身体の書(シウール・コーマー)」では、セフィロートとアダム・カドモンの身体の各部とアルファベットの対応に関して著しています。

彼は、スピノザが影響を受けたことでも知られています。

ですが、コルドヴェロは、セフィロートは神的実体であると同時に、道具・容器であるとしました。

これは、セフィラが次のセフィラを流出するプロセス、その間のつながりを、6つの局面で理解するものです。

新プラトン主義が流出を3原理で理解したこと(トリアス)と類似していますが、「ベヒノト」はより時間的・段階的な観点からの考えです。

2 先行するセフィラの中で顕在化する

3 先行するセフィラの中で独立したものになる

4 先行するセフィラが、十分に力を持つ

5 次のセフィラを流出できる力を自分に与える

6 次のセフィラを流出する

それもあってか、4世界のそれぞれに10のセフィロートがあるとしました。

さらに、個々のセフィロートの中にも10のセフィロートがあるなどとして、複雑な入れ子構造にしました。

転生のそれぞれの生は、各セフィロートに対応してテーマを持っており、合計10回の転生が行われるとしました。

<イサク・ルーリア>

自らの著作はありませんが、弟子が言行録をまとめた「聖なる獅子の著作」、思想をまとめた「八つの門」などがあります。

弟子たちは、彼が預言者エリアの啓示を受けて「ゾーハル」の新解釈を行った、そして、メシアであると考えていました。

と言っても、メシアというのは、律法の秘密の教えを説き広めるような人物のことです。

このため、カバラ思想は、ルーリアによって、スペイン追放以降の状況に合った新しい姿に変質したと考えることもできます。

ただ、それぞれの原理自体は、彼は独創ではありません。

3原理は、大きな歴史でもあり、常に存在する現在の原理でもあります。

また、彼のこの思想には、彼がメシアとして期待をしていた自分の息子の死も、影響を与えたようです。

<収縮と容器の破壊>

これは、「残光(光の滓、レシーム)」とも表現されます。

「アダム・カドモン」の中には、能動的な「直線の光」と、「裁き」である受動的な「残光」があり、この2つの光が戦っています。

ゾロアスター教~カタリ派のような光と闇の戦いではなく、2種の光の戦いとされます。

また、垂直に配置された10のセフィロートがあり、これが彼の「ルーアハ(理性的な魂)」です。

この後、「アダム・カドモン」の横隔膜で「第2の収縮」が起こります。

そして、目から放たれた光から、10個の独立したセフィロートの容器(点在の世界)が生まれます。

これらのセフィロートの世界は、「テトラグラマトン」の発展として生まれます。

「ディン」は、第4のセフィラ「ヘセド(慈愛)」を拒否することで、下位の7つの「容器の破壊」が生まれます。

これは、「厳格さ」の過剰によるものであり、2つの光の戦い(残光の攻撃?)に耐えられなかったためだとされます。

純粋に霊的であるべき「アッシャー界」は堕落し、「クリフォト」と下を接することになりました。

「殻」は「悪」であり、中に閉じ込められた「光」を栄養として、力をつけます。

この「容器」が破壊された世界は、「混沌の世界」と表現されます。

<原罪と修復>

これは、5つの「パルツフィム(顔)」のイメージで語られます。

そして、セフィロート全体は、神的な「家族」とイメージされます。

第2、3のセフィラ「ホクマー」、「ビナー」は、「父の顔」と「母の顔」です。

二人は向かい合って結びついていましたが、破壊によって、背中合わせの状態になってしまいます。

破壊された、第4から第9のセフィロートは、「短気で甘えを許さない短い顔」です。

これらの破壊は、「諸王の死」とも表現されます。

そして、最後のセフィラ「シェキナー」は、「短気な女神の顔」です。

つまり、セフィロートは入れ子の状態になります。

しかし、「最初の人間」は罪(原罪)を犯してしまい、「シェキナー」は「短い顔」とのつながりを絶たれてしまいます。

これが「修復」です。

それは、人間が「アダム・カドモン」としての本来の姿を取り戻すことであり、「シェキナー」と神との再結合であり、「アッシャー界」を「クリフォト」と切り離すことです。

<ハイム・ヴィタルの輪廻説>

ユダヤ人のディアスポラス(離散)は、この人間の霊魂が殻に包まれて地上を生きることになったことの現れとされます。

そして、すべてのユダヤ人が戒律を満たした時に、「最初の人間」の霊魂が回復されます。

バーヒルと盲人イサク(フランスのカバラ) [中世ユダヤ&キリスト教]

カバラは、これらの影響を受けて、12Cに、プロヴァンスやラングドックで、「バーヒル(光明の書)」や、盲人イサクらによって生まれました。

<流出に関する論説>

これは、後に、「アツィルト(流出界)」、「ベリアー(創造界)」、「イェッツラー(形成界)」、そして、「アッシャー(活動界)」と呼ばれる4世界です。

直接的な対応はありませんが、プトレマイオス派ぐのーシス主義の4世界(アイオーン、中間界=恒星天、7惑星天、地上)とも似ています。

<バーヒル(光明の書)>

また、用語やテーマから、グノーシス主義の影響を感じさせます。

そして、すべての魂が登場した後に、メシアが登場すると語ります。

この宇宙的諸力を「コホト」と表現します。

また、「セフィロート」は、「マアマロト(言葉)」であるとされますが、これは「ロゴス」という意味です。

さらに、「ミドト(様態)」でもあるとされますが、この概念は、後にスペインのイユーン派において、「セフィロート」に変わる概念とされます。

そして、その有機的関連が、「生命の樹」の比喩で、第2セフィラから逆向きで第10セフィラまで成長すると語られます。

ですが、「生命の樹」の図像はまだ生まれていません。

また、第10セフィラが「ホクマト・エロイム(神の知恵)」であり、この2つが対となっています。

ここには、「二重のソフィア」というグノーシス主義の影響が見て取れます。

第4セフィラ「ヘセド(恩寵)」、第5セフィラ「パハド(厳格)」は、ハヨート、セラフィムの両天使とされます。

第6セフィラは「ラハミーム(慈悲)」、あるいは「エメト(真理)」は、栄光の玉座であるとも表現されます。

第7セフィラは「イエソド(基礎)」に相当するもので、これは後世に第9セフィラになります。

第10セフィラは「シェキナー」でもあり、これは神の「妻」であり、「娘」であり、「イスラエルの教会」であり、そして、人間の「ネシャマー(魂)」でもあるとされます。

<盲人イサク>

彼の義理の息子アブラハム・ベン・ダヴィッドが二代目の塾長で、三代目が盲目イサクです。

「エン・ソフ」の概念は、彼に起因すると考えられます。

「バーヒル」と同様、「シェキナー」についても語りました。

「思惟(マーシャバ)」は、第1セフィラと第2セフィラの間に当たり、「ハスケル」と表現され、ギリシャ哲学の「ヌース」に相当します。

「言葉」は「ホクマー」以下のセフィロートで、各セフィロートはそれぞれにアルファベットが対応します。

盲人イサクは、「イェニカ」という瞑想法と説きました。

これは、瞑想の対象を、「形をとった本質」→「形をとらない本質」→「本質に関する思惟(マーシャバ)」→「思考の原因(エン・オフ)」と、順に上昇していくものです。

彼はセフィロートを3つの世界(思想、魂、有形)に対応する区分で考えました。

中世ユダヤ神秘主義、カバラの潮流 [中世ユダヤ&キリスト教]

「カバラ」という言葉は「受容」、つまり、啓示を受け取ること、「秘伝」を意味します。

<カバラとは>

例えば、形而上学的な探求志向の強い「思索的カバラ」、「神智学的カバラ」、何らかの実践を重視する「実践的カバラ」、特に魔術的な働きかけを重視する傾向の強い「魔術的カバラ」、預言を受け取ること重視する「予言的カバラ」、忘我的な神秘体験を重視する「忘我的カバラ」などです。

これらが対象としたのは「神性そのものの世界」、隠れた内なる世界であり、それゆえ、純粋な「神智学」の領域です。

地上での戒律や祈りが神の世界に影響を与えるということは、魔術的・照応的な世界観と言えます。

また、瞑想による神秘体験によって、神の世界を上昇し、また、神的なものを受容する、降ろすという思想もあります。

そして、「シェキナー」と男性としての神との、あるいは人間との結婚(合一)が語られます。

神秘主義では普遍的な思想ですが、ユダヤ教においては異端性を帯びた思想です。

カバラの象徴体系としてのセフィロート理論は、神話の抽象化・体系化であり、「エン・ソフ」からの流出論にしても、他の宗教では古代から中世早期にすでに出来上がっていたものです。

ユダヤ教においては、それらの影響を取り入れながらも、聖書や律法といったユダヤ教の伝統を解釈してそこに基づけながら、遅れて整備されたと言えます。

カバラに関して、研究者は新プラトン主義やグノーシス主義、カタリ派の影響を語ります。

バビロン捕囚とペルシャによる解放以来、ユダヤ教はバビロニアの宇宙論、イラン系宗教の影響を受けています。

例えば、終末論や堕落する「アダム・カドモン(原人間)」は、ゾロアスター教などのイラン系宗教の影響を受けたものでし、大天使「メタトロン」はミトラ神を取り入れたものです。

ですから、新プラトン主義やグノーシス主義の影響のさらに背後には、マニ教やズルワニズム(ミトラ教神智学)の影響があると推測できます。

<カバラの潮流>

バビロニア・タルムード期の後の7C-11Cは、ゲオニム時代と呼ばれます。

この時期には、神の女性性を意味する「シェキナー」の概念が形成され、実体化されました。

また、輪廻思想が受け入れましたが、これはマニ教の影響と思われます。

一方、ゲマトリア的な数秘術も生まれました。

グノーシス主義の影響のある「バーヒル(光明の書)」は、「セフィロート」を動的な神の諸力として扱いました。

盲人イサクは、新プラトン主義の影響を受けて、「エン・ソフ(無限)」からの「セフィロート」の流出を説きました。

プロヴァンスやラングドッグは、カタリ派の中心地であり、輪廻思想などの点では、改めてカタリ派からの影響もあったと推測されます。

「ゾーハル」は、「セフィロート」の流出過程を、対立原理と均衡という動的な過程として画きます。

その度に新しい律法がもたらさせ、次の周期では禁止のなりユートピアが来るとされます。

この世界周期論には、イスマーイール派の影響が推測されます。

この追放によって、ユダヤ思想は、終末論的、グノーシス主義的な傾向が強まったと思われます。

モーゼス・コルドヴェロがカバラ思想の体系化を進め、セフィラの流出を6局面で理解する「ベヒノト」の理論を説きました。

イサク・ルーリアは、世界を「収縮」、「容器の破壊」、「修復」の3原理で説き、悪に関する独自に思想によって、大追放後の状況を反映したグノーシス的なカバラ思想を発展させました。

<ハシディズム(敬虔主義)>

ハシディズムの文献には、「セフェル・ハ=ハッイーム(生の書)」などがあります。

そして、義人は「密着」によって神の光の流出を地上へ媒介すると考えました。

しかし、ハシディズムの祈りは、カバラ(ルーリア派の神学・祈祷)に負っています。

そして、隠れた神=「ボレ(創造主)」と、神の現れた力=「カボド(栄光)」の2つの次元を区別しました。

後者の「カボド」は、「シェキナー」でもあり、預言者に現れる神です。

グレゴリオス・パラマス [中世ユダヤ&キリスト教]

これを理論的に正当化したのが、グレゴリオス・パラマスです。

人間神化にいたる祈りの修行法やその思想は「ヘシュカズム」と呼ばれます。

身体をまるめてへそを凝視し、意識は心臓の当たりに置きながら、「主イエス・キリスト、神の子よ、僕を憐れみたまえ」という祈りの言葉を繰り返し唱え、光として現れる神に触れ、一体化するというものです。

ローマ・カトリックでは「人間神化」は不可能であって、終末の神の国での至福こそが目標なのです。

グレゴリオス・パラマスは、ビザンチン帝国の末期の1296(もしくは1297)年に、コンスタンチノープルに生まれました。

彼は、アリストテレスなどを勉強した後、二十歳の頃に修道生活に入り、アトス山にて20年間、「ヘシュカズム」の実践に潜心しました。

1326年には、テサロニケで司祭になります。

ギリシャ正教はこれを認め、1347年に、パラマスは大主教となりました。

パラマスによれば、神の「ウーシア(本質)」は、人間が分有できないもので、「エネルゲイア(働き)」の原因です。

予知、意志、存在、光、真理、生命、不死、単純性、神性、無限…などの、神の属性であって、神の名であり、神と被造物をつなぐ働きです。

ギリシャ正教においては、「聖霊」は「父」なる神が直接に発する、「子」なる神と同格の存在です。

パラマス自身は、擬ディオニュシオスを論拠としますが、擬ディオニュシオスは、パラマスのような区別を語っていません。

パラマスによれば、ヘシュカズムは、「肯定神学」です。

彼は、「否定神学」は言葉であり、言葉を超えるものを観想するのがヘシュカズムだと言います。

ギリシャ正教では、福音書に記された、イエス・キリストがタボル山で弟子たちに白く光り輝く姿を示したことを、人間神化のモデルとして重視します。

人間の魂が能動的な認識を捨て、受動的に「聖霊」としての神の「恩寵」=「照明」を受け入れ、神の似姿に作り直されるのだとされます。

パルラアムは、アトスの修行の断食や屈拝は、触覚を強化すると批判しました。

しかし、パラマスは、修道士の行う実践が、ヌースから魂の情念の暗さを払拭し、清めることで、ヌースは聖霊の恵みに一致し、聖霊によって見ると反論しました。

アビラのテレサと十字架のヨハネ [中世ユダヤ&キリスト教]

16世紀スペインのカルメル会の、アビラのテレサ(女子修道会)と十字架のヨハネ(男子修道会)は、中世カトリックの神秘主義の一つの代表的な形を示しています。

両者は共に、否定神学の実践的な傾向を持ち、言葉やイメージを伴った祈り・瞑想ではなく、言葉もイメージもない黙想(コンテンプレーション)を重視します。

また、最終的な神との触れ合いを「霊的結婚」、「聖婚」というイメージで語ります。

そのため、従来からあるキリスト教神秘主義の修行のプロセス「浄化」→「照明」→「合一」を、同時に「交際」→「婚約」→「結婚」と表現します。

ラビアのテレサは、『霊魂の城』で、神との霊的結婚に至る魂の上昇の過程を、人の魂の中にあるダイヤモンドや宝石で作られた「7つの宮殿」として表現して書いています。

中心の宮殿には花婿である神がいます。

また、魂は光の球のように光を放つ鏡であり、その中心にはキリストがいるとも表現します。

「7つの宮殿」はそれぞれ下記のような境地、試練を表現しています。

1 魂が自我の汚れを知る 神の現存に気づいていない

2 神の呼びかけに応えて神に近づいていく

3 神でないものから離れて、愛の業に励む

4 神の平和と甘味を実感する

5 自我を乗り越え神だけを求める

6 神との愛の一致への憧れに焦がれる(婚約)

7 神と魂が一つになる(結婚)

最後に神と魂が一つになると言っても、両者には区別があって結びつくという意味です。

「合一」という言葉は分かりにくいですが、「融一・融合」ではなく「結合」です。

この段階では、感覚的直観や想像力はなくなります。

「知性は働かずに休み、小さな小窓から何が行われているか覗かせてくれる」と表現しています。

十字架のヨハネは、ラビアのテレサを慕いながらも、独自な表現をしました。

彼は、『カルメル山登攀』、『暗夜』において否定神学的なアプローチを表現します。

彼は人間の心の要素を分類し、それを否定することで神に近づく道を示します。

それは「浄化」のプロセスであり、「暗夜」のイメージをもって示されます。

五感である外的な、肉体的・感覚的な働きをなくします。

想像力のような内的な、感覚的な働きもなくします。

様々な霊的な働きもなくします。

霊的な働きを細かく見ると、まず、「霊的視覚(見神体験)」、「啓示」、「霊的言語」、「霊的直観」に分けられます。

これらは「個別的・明瞭な」働きとしてまとまられます。

この霊的体験は、魂の「本体」による「接触」的体験として語られます。

イメージや観念を伴った体験であるにもかかわらず、視聴覚よりも触覚のイメージで語られるというのは、それを越えようとしている側面があることを思わせます。

次に、「全体的・不明瞭な」霊的働きがあります。

これは、すでにイメージや観念が一切ない体験で、瞑想ではなく観照(コンテンプレーション)と表現されるべきものです。

仏教の体系で言えば「無色界」の諸天に当たるのかもしれませんが、ヨハネはこれを「受

動的」、「平安」、「愛」といった言葉で表現します。

この段階で、否定神学的なアプローチは限界を向えているようです。

そのため、『カルメル山登攀』、『暗夜』は未完で終わり、ヨハネは霊的な結婚のイメージで語る『愛の生ける炎』を書き始めます。

これは、否定神学ではなく、神秘神学、恋愛神学と表現すべきものでしょう。

上記したすべての霊的体験の次に来るのが、神との「合一」であり、「結婚」と表現される体験です。

もちろん、花婿としてのキリストと、花嫁としての魂との結婚は、イメージによる表現であって、実際の体験にはイメージも観念もありません。

そして、この「合一」は、テレサと同じく「融一・融合」ではなく「結合」です。

この合一体験に関して、彼女は神が「愛の生ける炎」として、「甘味な接触」を行う、あるいは逆に「優しく傷つける」と表現します。

また、神の炎、光は、神が「投影した陰」であり、魂はそれを「鏡」として「照らし返し」、「輝きへと変容する」と表現します。

また、結婚のイメージでは、「私の胸の中であなたは目覚める」、「共に目覚める」、「神を神自身(恋人)に与え返す」と表現します。

ヨハネは日常的な言葉で表現し、スコラ学の言葉を使用しません。

これによって、異端とされることを避けつつ、スコラ学を越えた地点を表現しようとしたのでしょう。

そして、最終的な表現として、「あなたは私で、私はあなたであるでしょう」と表現します。

これは「合一・結合」を越えて、「融合・融一」の状態であり、現在形では異端的表現となるため、未来形として、終末における出来事として表現します。

エックハルトと自由心霊派 [中世ユダヤ&キリスト教]

たった一度の神秘体験によって語ることを止めたトマス・アクィナスに対して、神秘体験からこそ語ったのがヨーロッパ中世最大の神秘主義的神学者のエックハルトです。

エックハルトはトマスがちょうど亡くなった頃、彼と入れ替わるようにドミニコ会に入会しました。

彼は師のアルベルト・マグナス同様、アリストテレスと新プラトン主義の両方から影響を受けました。

ちなみに、13Cはドミニコ会を中心にアリストテレス主義が全盛をきわめたに対して、14Cはフランチェスコ会を中心にした新プラトン主義の反撃の時代でした。

すでに紹介したように、キリスト教神秘主義は通常、神と無から創造された被造物である魂が断絶していると考えて、花嫁である魂が花婿である子なる神キリスト=ロゴスと結合するという表現によって、魂が本来の神の似像に戻ることを目指します。

ですが、エックハルトはこれを越えて、魂は父なる神を受け入れて子なる神を生むと考えました。

エックハルトはキリスト教の一線を越えて、魂の神性を認めたのです。

そのためには、魂はあらゆる被造物を「離脱」しなければなりません。

この時、あらゆる心身の働き、自我はもちろん、あらゆる神に対する思いも神に対する認識も神に至る能動的な方法論も捨て、神の像、3位一体の神格も捨てます。

すると、この「乙女」のように「無」である受け身の魂を父なる神が能動的に満たし、父なる神と父なる神と等しくなった「婦女」である魂が一人子を生むのです。

この父なる神が魂の中で子を生むのは、神が本性の内で一人子を生むのとまったく同じなのです。

そして、この時、神がイエスとして現れたのと同じように、神は人となっています。

この父なる神と、父なる神と等しい魂は、「原初の根源」、「魂の根底」、「原初の純粋性の充填」、「認識されない深く隠された暗黒」、「何者も住まない静寂の砂漠」と表現されます。

父なる神が魂の中で子なる神=ロゴスを生むのなら、この時、人は父の語るロゴスをそのまま語ることになるはずです、エックハルトは自分が話しているのではなく、真理そのものが話していると語りました。

ですから、彼はトマスのように沈黙することなく、語る必要があったのです。

エックハルトの教説はインド思想に似ています。

彼は、被造物に愛着をいたくことが悩みの原因なのでこれを放棄すべきこと、そして、すべてのものに神を見ることを語りました。

エックハルトの言う「離脱」は単なる被造物の否定に留まりません。

この「神の不動の離脱」と表現されるのは、神が天地を創造したり、人となるその時も、つまり被像物と関わっているその時も同時に被造物から離脱し続けているのです。

これと同じように、人間の最終的な目標も、被造物から離脱しながら、現実生活で活動を行うべきなのです。

エックハルトは行為そのものよりも、離脱しているかどうか、いかなる状態でその行為を行ったかを問題としたのです。

エックハルトは晩年に異端の審問を受け、死後に異端とされました。

彼は1314年からシュトラスブルグ、1323年からケルンで説教しましたが、その頃、この地には「自由心霊派」と呼ばれる神秘主義的な異端思想が盛んでした。

修道院は比較的裕福な人間が入会する組織なのですが、これとは別に貧しい人間が入会する組織である「ベギン会(女性会)」、「ベガルト会(男性会)」がドイツに存在しました。

ベギン会は花婿としてのキリストと、花嫁としての魂の結合を目指す一般的なキリスト教神秘主義の傾向を持っていました。

シュトラスブルグからケルンにかけてのライン川上流の地域のベガルト・ベギン会には過激な自由心霊派が生れました。

自由心霊派は完全に霊化された人間はどんな行動をしようが、それは神聖なもので、教会の規則や一般的な倫理などに縛られず、キリストさえ必要ないと考えました。

この考えは、エックハルトとほぼ同じです。

これは、社会道徳を否定したグノーシス主義的な自由の考え方に近いものです。

托鉢修道院とスコラ学 - スコラ学を捨てたトマス・アクィナス [中世ユダヤ&キリスト教]

もともと、修道院は都市から離れて山間で隠遁生活を行う場所でした。

ですが、多くの異端が生まれた都市部で、正統説を説教して異端派を改宗させるための存在として新しいタイプの教皇直属の修道院が生まれました。

これは「托鉢修道院」、あるいは「説教修道院」と呼ばれます。

具体的にはドミニコ会とフランチェスコ会です。

托鉢修道院は異端に対抗するために異端同様の清貧さを重視しました。

ですが、これ自体が異端視の危険を持っていたのです。

カトリック教皇は、托鉢修道院の清貧さを認めつつ、それが過度にならないように制限し、これに反発したフランチェスコ会の厳格派に対して異端宣告をしました。

また、托鉢修道僧達は1200年に生まれたパリ大学の教師職を独占しました。

彼らは神学や哲学のスペシャリストとなり、一方で異端を恐れない革新的な新思想を担うと共に、他方で異端審問官を勤めました。

13Cにはトレド発のイスラム哲学の翻訳運動が進展して、本格的にイブン・ルシド(アヴェイロス)主義、アリストテレス主義が輸入され、スコラ学的方法が発展します。

ですが、1210年以来、アリストテレスの著作は次々と禁書にされました。

しかし、パリ大学これに屈せずに1255年には人文科を実質的にアリストテレスを中心とした哲学科としました。

すでに紹介したように、旧約聖書とアリストテレス哲学(アヴェイロス主義)には矛盾があって、これがイスラム哲学で問題とされました。

西欧の哲学や神学で問題とされた矛盾は次の2点です。

アヴェイロスによれば、世界は始まりも終わりもなく、個々人の霊魂の最高の部分である能動的知性(アリストテレスの言う「一切をなす知性」)は個人を越えた単一なる存在です。

ですが、キリスト教では世界は始まりのある有限の存在で、霊魂は個的な多数ある存在です。

この矛盾に対して、アリストテレス哲学を否定する立場、キリスト教に矛盾しない範囲で認める立場、宗教と哲学は立場が違うとして2つの真理を共に認める立場がありました。

13Cのフランチェスコ会の代表的な神学者であるボナヴェントゥラは、新プラトン主義的な神学の立場からアリストテレスを否定しました。

彼は偽ディオニシオスが存在をその階層に応じた受容能力によって神の似像となると考えたこと、また、アヴィセンアが魂を宇宙や霊的知性界の全体を映す鏡だと考えたこと、この2つの思想を統合しました。

そして、人間の霊を階層を映す鏡にして階層を見る目差し、人間の魂をすべてを互いに表現する教会的存在と考えました。

一方、中世のキリスト教神学、スコラ学を代表する思想家は、ボナヴェントゥラと同時期にパリ大学で教えていたドミニコ会のトマス・アクィナスです。

彼は、アリストテレスが「一切をなす知性」を一なる存在とは言っていないことを突き止め、また、世界の永遠性については、理性の範囲を越えたものとして聖書の啓示を優先しました。

トマスのアリストテレス主義は最初は異端とされましたが、彼の死後、正統説として認められるようになりました。

ですが、トマスの、そしてスコラ学の主著である『神学大全』は実は未完なのです。

トマスは『神学大全』を執筆中の1273年のある日のミサの時、神秘体験を経験しました。

そしてその後、彼は一切の執筆も教授も絶ったのです。

彼は秘書に「たいへんなものを見てしまった。それに比べれば私のこれまでに書いたものはワラクズのように思われる」と述べました。

つまり、キリスト教最大の神学者であるトマスは、ただ一度の神秘体験によって神学の価値を否定して沈黙を通したのです。